miiboDesigner の岡大徳です。

今回は「実用されるAI」の本質と、miiboが提唱する「溶けこむAI」の考え方についてご紹介します。生成AIの技術が急速に発展する中、「作っただけで使われない」AIとの違いは何か、そして実際に人々の生活やビジネスに定着するAIを開発するための4つの鍵をお伝えします。

「実用されるAI」の課題と可能性

生成AIの進化は社会に大きなインパクトをもたらしています。しかし、そのポテンシャルの大きさから「とにかく作る」ことが優先され、実際には使われないAIも多く存在しています。

AIが実用されない要因の一つは、「利用への心理的距離」です。どれだけ高性能なAIでも、ユーザーが気軽に話しかけられなかったり、コンテキストを共有できていなかったりすると、継続的な利用には至りません。

例えば、ChatGPTのようなサービスは非常に便利ですが、AIに詳しくないユーザーには「わざわざWebサイトにアクセスして質問を考える」というハードルがあります。自然と生活や業務に溶け込み、活用や改善のハードルが低いAIこそが、長期的に実用される条件なのです。

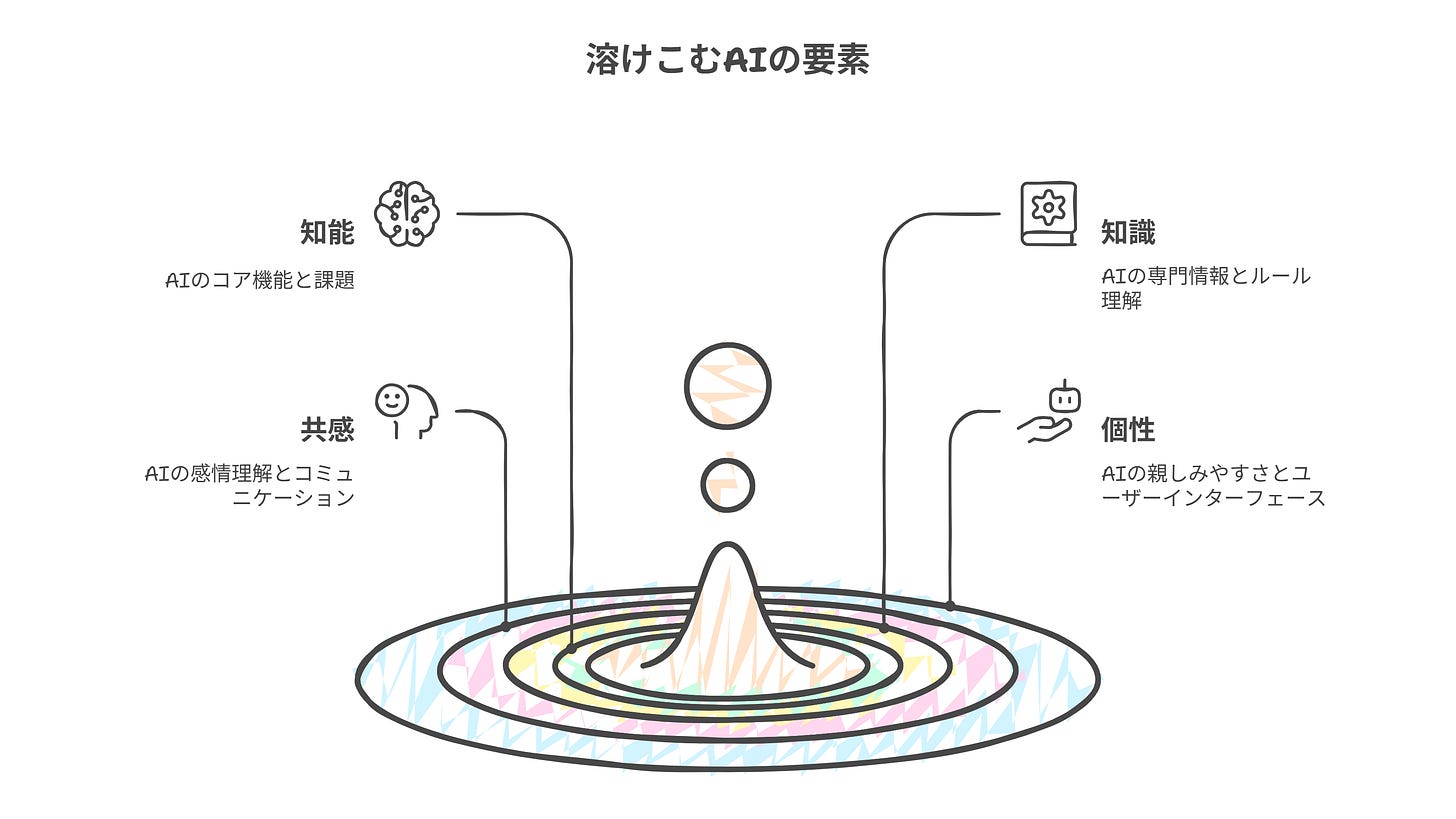

溶けこむAIの4つの要素

miiboでは、実用されるAIを「溶けこむAI」と表現し、以下の4つの要素を備えていることが重要だと考えています。

知能:AIの基盤となる能力

最初の要素は「知能」です。これはLLM(大規模言語モデル)に相当し、AIのコア機能です。GPT-4などの高度な知能を持つAIは、多様な課題に対して質の高い回答を提供できます。

しかし、知能だけでは状況に応じたコンテキスト理解や柔軟な応答が難しく、社会性に欠ける場合があります。また、LLMの性質上、予測できない応答をすることもあり、これが実用面での課題となります。

知識:目的を達成するための専門情報

第二の要素は「知識」です。知能の層を知識で覆うことで、AIは特定の領域やルールについての理解を深めます。

具体的な技術としては、RAG(検索拡張生成)やシナリオ設計、ルールベース応答などが該当します。これらにより、AIは与えられた目的や役割を認識し、その遂行のために行動できるようになります。

適切な知識を持たせ、定期的に更新することは、実用的なAIには不可欠です。しかし、知能と知識だけでは「頭でっかち」な存在になり、ユーザーとの真の関係構築には不十分です。

共感:パーソナライズされたコミュニケーション

三つ目の要素が「共感」です。知識を持ったAIが相手の状況や感情を理解し、それに合わせたコミュニケーションを取れることが重要です。

例えば、カスタマーサポート用AIであれば、顧客が直面している問題を正確に把握し、その課題に応じた適切なサポートを提供できることが求められます。ユーザーへの理解と適切な対応は、AIへの信頼を高め、頼りになる存在と認識させる鍵となります。

miiboでは「ステート」機能などを通じて、AIがユーザーの状況を把握し、パーソナライズされた対応を実現しています。

個性:親しみやすさを創出するインターフェース

最外層の要素は「個性」です。AIと人との距離を縮め、身近な存在として馴染ませる役割を果たします。

個性を構成する要素には以下のようなものがあります:

見た目(チャットボットの外観、AIアバター、デバイスのデザインなど)

声や音声表現

独自の口調や言葉遣い

生息場所(Slack、LINE、Webサイト、実際の空間など)

ユーザーから最も見える「インターフェース」の部分であり、前述の3要素をこの個性の層で包むことで、完全な「溶けこむAI」が実現します。

miiboで実現する「溶けこむAI」開発

miiboは上記4つの要素を網羅した会話型AIを構築できるプラットフォームです。単にLLMに専門知識を与えるだけでなく、これら4つの要素を適切にバランスさせることが、実際に使われ続けるAIの鍵となります。

実装例:カスタマーサポートAI

カスタマーサポート用のAIを例に考えてみましょう:

知能:基盤となるGPT-4などのLLM

知識:製品マニュアル、FAQ、過去の問い合わせ履歴をRAGで統合

共感:ユーザーの問題状況を把握する質問設計と状態管理

個性:企業ブランドに合わせたキャラクター設定、専用UIでの実装

これらの要素が揃うことで、ユーザーは「専門知識を持った頼れるスタッフ」として自然にAIと対話できるようになります。

実装例:社内ナレッジアシスタント

社内向け情報検索AIの場合:

知能:質問意図を理解し適切な回答を生成するLLM

知識:社内規定、業務マニュアル、プロジェクト資料などの専門情報

共感:ユーザーの部署や役職、経験に合わせた情報提供

個性:社内文化に合った親しみやすいキャラクター、Slackなど日常的に使うツールへの統合

こうした設計により、「わざわざ調べる」という意識なく、自然な会話の中で必要な情報にアクセスできるようになります。

Q&A

Q: 「溶けこむAI」を開発する際、最も重視すべき要素はどれですか?

A: 4つの要素はどれも重要ですが、最初に重視すべきは「知識」です。AIが専門的で正確な情報を提供できることが信頼の基盤となります。その上で、使われる文脈に応じた「個性」設計と「共感」機能を実装することで、自然な対話体験が実現します。

Q: プログラミングスキルがなくても「溶けこむAI」は作れますか?

A: はい、miiboではノーコードで4つの要素を組み込んだAIを構築できます。専門的な知識ベースの統合も、直感的なインターフェースで行えます。高度なカスタマイズには一部プログラミング知識が役立ちますが、基本的な機能は技術的知識がなくても実装可能です。

Q: 「溶けこむAI」の成功度はどのように測定すべきですか?

A: 主要な指標としては、継続的な利用率、問い合わせ解決率、ユーザー満足度などがあります。また、「どれだけ自然に業務フローに組み込まれているか」という質的な評価も重要です。miiboの会話ログ機能を活用すれば、これらの指標を継続的に測定し、改善に活かせます。

miiboの詳細なFAQについては、以下のURLをご覧ください: https://daitoku0110.net/faq/

miiboコミュニティ最新情報

miiboユーザーコミュニティでは、「溶けこむAI」の実践例が多数共有されています。先月のハイライトとしては:

医療機関での受付案内AIの導入事例と、4要素を意識した設計プロセスの共有

小売業界での接客AIの個性設計ワークショップの開催レポート

「AIの共感機能を高めるテクニック」に関するオンラインセミナーの案内

コミュニティに参加して、他のユーザーと知見を共有しませんか?実際の開発者同士で「溶けこむAI」の作り方について活発に議論しています。

miiboコミュニティはこちら:https://www.facebook.com/groups/miibo

まとめ

実用されるAIは「溶けこむAI」です。知能、知識、共感、個性という4つの要素を適切に組み合わせることで、ユーザーの生活やビジネスに自然と溶け込み、継続的に活用されるAIを構築できます。

miiboはこの4つの要素を網羅した会話型AI開発プラットフォームとして、技術的ハードルを下げながらも高品質なAI構築を可能にします。単に「できる」AIではなく、「使われ続ける」AIを目指すことが、真の意味でのAI活用の成功につながるのです。

【今すぐ行動】 4つの要素を意識したAI設計を体験してみませんか?miiboの無料トライアルを利用して、「溶けこむAI」のプロトタイプを作成してみましょう。まずは知識と個性から設計を始め、実用的なAIの第一歩を踏み出してください。

それでは、また次回のニュースレターでお会いしましょう! miiboを楽しんでください!

miiboDesigner岡大徳:https://daitoku0110.net/

miiboガイドページ:https://daitoku0110.net/miibo-guide/

miiboDesigner岡大徳が徹底解説、「miibo」の全貌と描く未来:https://miibo.site/