【miiboノウハウ】高齢者とおしゃべりする会話AI構築の極意をセミナーレポートで徹底解説

目的設定からキャラクター設計、音声対応まで、高齢者に愛されるAIエージェント開発の全ノウハウを公開

miiboDesigner の岡大徳です。

先日開催された「GPT会話AI構築実践セミナー第15弾~高齢者とおしゃべりする会話AIを作る~」の内容を皆様にお届けします。株式会社miiboの功刀氏と株式会社こころみの森山氏が登壇し、miiboの最新機能と高齢者向け会話AI構築の具体的ノウハウを共有しました。高齢者の孤立や会話機会の減少という社会課題に対し、会話AIがどのように貢献できるのか、その可能性と実践方法を解説します。

miiboの最新機能アップデート

功刀氏からは、miiboの直近のアップデート情報が共有されました。2025年4月には既に4つの重要な機能がリリースされています。

MCP対応でサービス連携が強化

MCPとは「Model Context Protocol」の略で、AIと外部サービスをシームレスに連携させるためのプロトコルです。Anthropic社から発表されたこの規格にmiiboが対応したことで、GoogleカレンダーやSlackなど様々な外部サービスとの連携が容易になりました。

新モデルのリリースで選択肢が拡大

新たに3種類のGPT-4.1シリーズに対応しました。中でもGPT-4.1は100万トークン(GPT-4oの約8倍)の長いテキストを処理できる能力を持ち、コーディングベンチマークのスコアも21.4%向上しています。また、推論モデルのClaude-3.7 Sonnetにも対応し、選択肢が大幅に広がりました。

miibo Agent Hubの登場

「miibo Agent Hub」がα版としてリリースされました。これは複数のAIエージェントをチームとして組織化し、自律的な対話と議論を通じて問題解決や創造的な提案を実現するプラットフォームです。例えば、CEO、CMO、CTO役のAIが経営会議のように議論を展開するデモが紹介されました。

BigQuery連携の活用事例

提供されているBigQuery連携機能の活用事例も紹介されました。社内データベースと連携した分析アシスタントを構築することで、「最近アップグレードした人がどんなイベントを発生させているか」といった質問に自然言語で回答できるようになります。

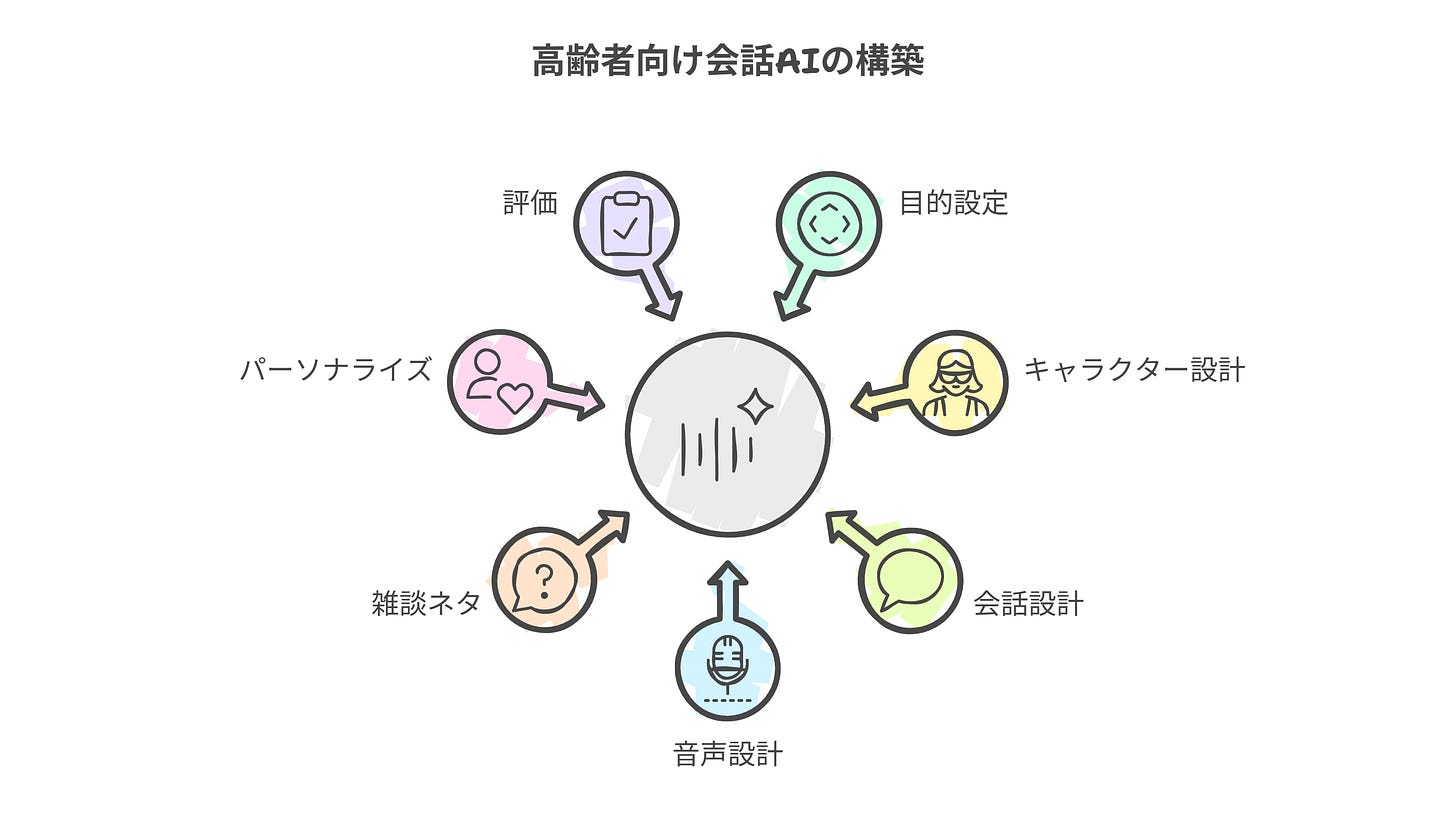

高齢者向け会話AI構築の7つのポイント

森山氏からは、高齢者向け会話AI構築の実践的ノウハウが紹介されました。実際の構築経験から導き出された7つの重要ポイントは次の通りです。

1. 目的・ゴール設定からの全体設計

高齢者向け会話AIを構築する際、まず明確にすべきは「何のために作るのか」という目的です。主な目的例:

単純な雑談による癒やし効果

生活支援や情報提供

健康増進や認知症予防

回想法による脳の活性化

目的によって設計すべき会話の内容や評価方法が大きく変わります。まずはこの目的設定から始めることが重要です。

2. 愛着の湧くキャラクター設計

高齢者が継続的に使いたくなるサービスにするには、親しみやすいキャラクター設計が不可欠です。例えば:

優しい孫のような存在

同年代の話し相手

おせっかいやきなおばあちゃん

わかりやすい言葉遣いと安心感のある声で、高齢者が話しかけたくなるキャラクターを設計します。

3. 目的に応じた会話設計

目的別の会話シナリオ例:

雑談型:「今日は何の日」から会話を展開

生活支援型:天気予報や予定の確認から支援情報を提供

健康促進型:体調確認から適切な運動を促す

回想法型:昔の思い出を引き出すテーマを提供

どのタイプでも「聞き上手」な設計がポイントです。高齢者の話を引き出し、共感を示すことで会話の継続率が高まります。

4. 音声会話に適した設計ポイント

音声インターフェースでの会話には特有の課題があります:

聞き取りやすい声とスピードの設定

短めの文章で簡単な言葉を使う

音声認識の誤認識対策

特に誤認識対策として、AIのプロンプトに「音声認識によるテキスト変換なので誤変換がある可能性を考慮して対応する」という指示を入れることが効果的です。

5. 雑談ネタの設計と継続性

継続的に使ってもらうためには、豊富な会話ネタが必要です:

天気予報や旬のニュース

今日は何の日という雑学

健康や食べ物に関する小ネタ

以前の会話から引き出した話題

これらのネタは、WebhookとZapierを活用して外部APIから情報を取得する仕組みを構築することで自動更新が可能です。

6. パーソナライズで愛着を深める

個人との会話を記憶することで、より深い関係性を構築できます:

好きな食べ物や趣味の記憶

過去の会話内容の引用

個人の生活リズムへの適応

miiboの「ステート抽出」機能を使うことで、会話から自動的に個人の情報を抽出・保存し、次回の会話に活用できます。

7. 会話の評価と効果測定

目的に合わせた効果測定の方法:

会話履歴をGoogleシートやBigQueryに出力

ユーザーごとに会話データを抽出・分析

AIによる会話内容の評価(満足度、認知症の兆候など)

特に認知症の早期発見に関しては、同じ内容を繰り返し話す頻度など、AIが会話パターンを分析することで可能性が開けています。

Q&A

セミナーでは参加者から多くの質問が寄せられました。代表的なものを紹介します。

Q: 高齢者はAIと会話することに抵抗感はないのでしょうか?

A: 人によって差はありますが、慣れると自然に会話する方が多いです。特に「聞き上手」な設計にすると、1日に200回以上も会話する例もあります。高齢者は自分の話を聞いてほしいという欲求が強いため、AIが上手く相槌を打ち、共感を示すと継続的に会話する傾向があります。

Q: 方言が強い高齢者の場合、どのように対応していますか?

A: 現状の音声認識では方言対応は課題の一つです。対策としては、①AIのプロンプトで「方言や誤認識があることを前提に意味を推測する」よう設定する、②方言の単語をナレッジデータストアに登録する、③認識できない場合は話題を自然に変える、などの工夫をしています。今後の音声認識技術の発展に期待が寄せられています。

Q: 認知症予防や発見にAIはどのように役立ちますか?

A: 会話パターンの分析から認知症の兆候を発見する研究が進められています。例えば、同じ質問を短時間で繰り返すといった特徴を検出し、医療従事者に早期に情報提供することで早期発見・介入につなげる可能性があります。まだ実証段階ですが、大きな可能性を秘めた領域です。

miiboの詳細なFAQについては、以下のURLをご覧ください: https://daitoku0110.net/faq/

miiboコミュニティ最新情報

miiboユーザーコミュニティでは、高齢者向け会話AIに関する情報交換が活発に行われています。最近のハイライトには以下があります:

高齢者施設での導入事例と効果測定レポートの共有

方言対応のための地域別プロンプト設計のノウハウ交換

音声認識精度向上のための環境設定テクニックの議論

健康促進を目的とした会話シナリオのテンプレート共有

特に注目を集めているのは、複数の高齢者施設で導入された会話AIによる「会話量の増加」と「スタッフの業務負担軽減」の両立事例です。

miiboコミュニティはこちら:https://www.facebook.com/groups/miibo

まとめ

高齢者向け会話AI構築には、単なる技術的な実装を超えた、人間理解と共感に基づく設計が必要です。本セミナーで共有されたポイントは以下の通りです:

明確な目的設定から始める全体設計

高齢者が親しみを感じるキャラクター設計

目的に応じた会話シナリオの構築

音声認識の課題を克服する工夫

継続的に使ってもらうための豊富な会話ネタ

ユーザー情報を記憶するパーソナライズ機能

効果を測定する仕組みの構築

特に重要なのは「聞き上手」な設計です。高齢者の話を引き出し、共感を示すことで、会話の継続率が大きく向上します。また、miiboの最新機能を活用することで、外部サービスとの連携や複数AIの協働など、より高度な会話体験を提供できるようになっています。

高齢化社会における孤立や会話機会の減少といった課題に対し、会話AIは有効な解決策になり得ます。技術の進化と人間理解を組み合わせることで、高齢者の生活を豊かにする会話AIの可能性はさらに広がっていくでしょう。

【今すぐ行動】

次回の「GPT会話AI構築実践セミナー第16弾」では「MCP×miiboで作る報連相ができる問い合わせ対応AI」をテーマに、MCPを活用した高度な問い合わせ対応AIの構築方法が紹介されます。ぜひご参加ください!

また、今回のセミナー録画はmiiboの公式YouTubeチャンネルで公開されていますので、詳細な内容を確認されたい方はぜひご視聴ください。

それでは、また次回のニュースレターでお会いしましょう! miiboを楽しんでください!

miiboDesigner岡大徳:https://daitoku0110.net/

miiboガイドページ:https://daitoku0110.net/miibo-guide/

miiboDesigner岡大徳が徹底解説、「miibo」の全貌と描く未来:https://miibo.site/